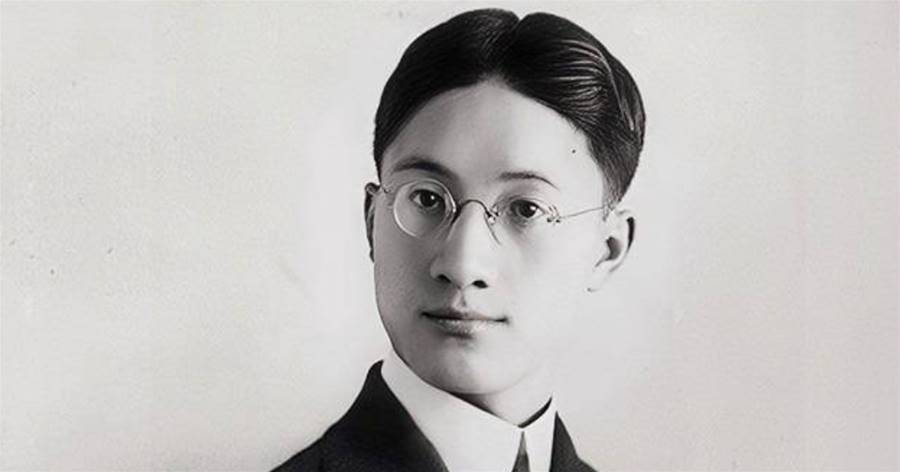

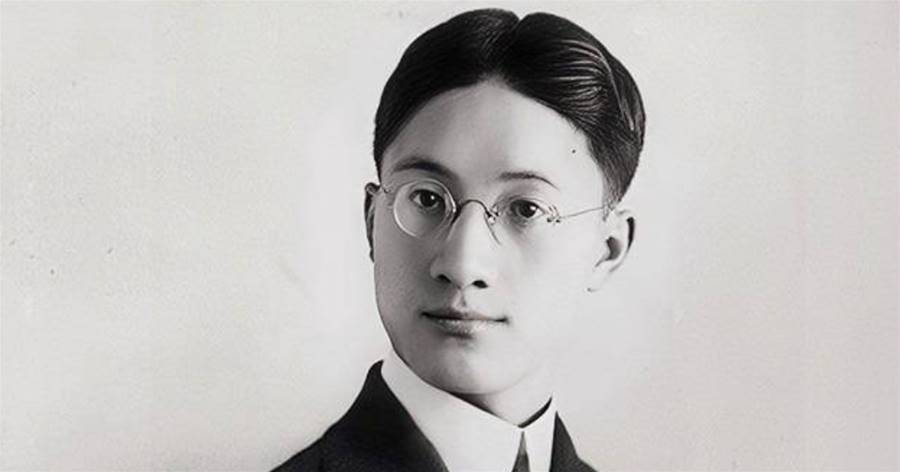

「風流才子」、「浪漫詩人」,這都是徐志摩身上的標簽,而「窮困」與「落魄」後來同樣成了他的標簽。

他是名副其實的富二代,早年時只管追求自由與夢想,根本不知道數著錢過日子的滋味。

也是因為他不顧身邊人感受的自由做派,讓他從物質富裕的大少爺,一步步走到衣服都買不起的窘迫處境。

就在他登上決定生死的那架飛機前,他的腦中還想著賬單、欠債與賺錢的事,這全是他追求自由與愛的代價。

1922年3月,徐志摩向張幼儀提出失婚,態度之決絕,像一個囚犯迫不及待要逃出牢籠,而這時張幼儀剛生下第二個孩子不久。

徐志摩對這個髮妻的態度,是既無責任,又無感情。他反感封建的「父母之命,媒妁之言」,當初卻又老老實實與她結婚。

說張幼儀不好嗎?她賢惠、孝順又不問多事,是典型的傳統好媳婦,徐志摩不喜的恰恰就是「傳統」這一點。他認為張幼儀無趣,不能與他有靈魂上的共鳴,與她的婚姻處處束縛著他,令他時刻想擺脫。

在他遇到林徽因,一個美好如初綻花苞的少女時,他止不住地動心。明知自己是有婦之夫,他仍將自由與浪漫放在第一位,主動接近心儀對象。

那時林徽因才16歲,輕易被徐志摩的甜言蜜語打動,但在知道他已婚后,堅定地從這段感情中抽身離去。

徐志摩將分手原因歸結于婚姻,他早有失婚的念頭,在這次之后終于決定付以行動。

面對懷胎二月的張幼儀,徐志摩十分冷漠,只說讓她打胎。張幼儀不愿意,他就離家出走,把語言不通的她獨自留在異國。

直到張幼儀生產完,他又回來提失婚,這次如他所愿,心寒的張幼儀放他離開,他們成為民國西式失婚的第一對夫妻。

徐志摩打破了他這段封建婚姻,可這時的林徽因已經另覓良人,二人最終退步至朋友線后,從此只談文學不談情愛。

這的確令徐志摩感到惋惜,但情場失意的悲傷并未維持太久,他身邊不缺愛慕者。就在他失婚的這一年,他遇到了一生的摯愛,那個改變了他后半生的女人。

沒了已婚身份的限制,徐志摩大可以去追求其他單身女性。畢竟他的父母雖對他失婚有所不滿,但也不會反對他另尋新歡,除非他的新對象是他們無法接受的身份。

偏偏徐志摩愛上的這個人,在所有人看來都是不該,這段感情甚少得到祝福,他的父母也堅決反對二人的結合。因為對方是個有夫之婦,并且她的丈夫還是徐志摩的朋友。

她就是陸小曼,徐志摩一生中愛過的最后一個女人,也是讓他學會把錢掰成兩半用的人。愛上她,他獲得了短暫的浪漫與熱烈,之后用漫長的辛勞來為他自由的選擇買單。

徐志摩獨自回到北京后,便叫上之前的朋友一起聚聚。其中有個叫王賡的朋友,相比于徐志摩剛經歷了失婚與分手,他的感情狀況還算穩定。

只是王賡平時忙于事務,一直沒時間多陪陪妻子,于是聚會時就帶上了陸小曼,徐志摩與陸小曼二人因此相識。

陸小曼雖然已為人妻,但民國女子普遍結婚早,她這時候也才19歲。

她和王庚并不是自由戀愛,和當初的徐志摩一樣是奉父母之命。

但有一點不同,王賡對她沒有虧待,而且是二人結婚的第一年,陸小曼還沉浸在新婚的甜蜜中。此時的徐志摩與她都不會想到,他們將來會成為一對令人不恥的夫妻。

1925年,王賡被調去哈爾濱,陸小曼自然也跟著去了。可她實在適應不了哈爾濱的嚴寒,于是與王賡分居兩地,怕她一人孤獨,王賡還特意讓徐志摩多照顧她。

如果不是王賡的允許,徐志摩或許不會與陸小曼這麼親近,二人也許就沒有機會在獨處中萌生愛意,他們的姻緣仿佛早就注定。

歷經三年,新婚的甜蜜早已被時間沖淡。陸小曼不否認王賡對她好,可她與徐志摩一樣,總渴望有一份熱烈而真摯的愛,徐志摩正是能提供這種情緒價值的人。

而在徐志摩眼中,陸小曼風姿綽約,又與他一樣有浪漫的情懷,二人在一起歡笑不斷,是他所尋找的靈魂伴侶的模樣。

「朋友妻」的身份并未讓徐志摩掙扎多久,他堅定認為陸小曼是自己所尋求的真愛,他已經錯過一次,不想再錯過第二次。

二人很快陷入熱戀,遠在哈爾濱的王賡萬萬想不到,短短幾個月,他就將迎來朋友與妻子的雙重背叛。

甜蜜之余,二人也苦惱失婚與結婚的事,陸小曼自知是對不起王賡,不知道要怎麼開口。而徐志摩也擔心父親不同意這門婚事,他的父親絕不會接受一個有夫之婦進徐家門。

得知二人苦惱后,胡適出面多方勸說,在他的努力下陸小曼成功與王賡失婚。最后的阻礙只剩態度堅決的徐父,徐志摩只能硬著頭皮親自去找父親商量。

徐父指給徐志摩兩條路,一是與陸小曼分手,二是他與陸小曼結婚,但從此徐家不會再給他任何經濟幫助。

作為當時已有名氣的詩人,又不愁找不到好工作,徐志摩認為靠自己養活二人不成問題,于是不顧親友反對選擇了陸小曼。

他人的譏諷與議論,通通被徐志摩拋之腦后,他的眼里心里只有往后對美好日子的想象。

陸小曼出嫁前就是被富養的千金小姐,出嫁后物質上從沒缺過,徐志摩當然不會讓自己被比下去。

剛一結婚,他就大手筆租房、購車和請傭人,力圖讓陸小曼過得舒服。

零零總總加起來,徐志摩每月至少要花費上百元,說一句奢侈毫不為過。好在這都在他收入的可負擔范圍內,他還未到要筆筆算賬的境地。

至少在陸小曼沾上大煙前,二人琴瑟和鳴,徐志摩回家就能看見心愛之人在等他,每天都是充滿干勁,無數次慶幸自己的正確選擇。

然而,這些美好都在不久之后被打破,徐志摩不再是風流貴公子,而是不停奔波勞碌,卻仍身無分文的窮詩人。

陸小曼身體不好,這事徐志摩知道,所以他舍不得讓她做事,不忍心讓她受一點苦。她出去交際,與朋友購物玩樂,他都不會阻止,而是盡量滿足她的物質需求。

即使他自己缺了吃喝,徐志摩也絕不允許陸小曼缺了享樂。可他再如何愛陸小曼,也無法做到時刻陪著她,他總要出門工作。

正是他空缺的這點時間,陸小曼被人帶入歧途,開啟他歷盡磨難的生活。

陸小曼交際圈廣,廣到她認識的人中藏有癮君子。第一次見翁瑞午抽大煙時,陸小曼只是好奇,對方吞云吐霧,飄飄欲仙的樣子,令她不由去想抽大煙是否真的如此快樂。

看得多了,陸小曼好似忘了大煙的害處,把它當做別人的普通喜好。

一次,陸小曼身體發疼,翁瑞午看似好心地說大煙能止痛。這正中陸小曼下懷,她身弱易病,一生病身體就會跟著疼痛,她一直在想有什麼方法能解決。

在翁瑞午的誘導下,陸小曼還是瞞著徐志摩越過紅線,嘗試性地抽了一口大煙。

抽了第一口就會抽第二口,陸小曼被拉入癮君子行列,當徐志摩發現她抽大煙,為時已晚。自從抽大煙后,陸小曼的花費直線上升,已經超出了徐志摩所能承擔的范圍。

徐志摩不是沒想過讓陸小曼戒斷,可沒過兩天,陸小曼就被毒癮折磨得生不如死,徐志摩一心軟,煙桿又回到陸小曼手上。

如此反復,徐志摩那點積蓄沒多久便揮霍一空,為養染上毒癮的陸小曼,他只得身兼數職。

他既寫詩,又任教,同時在三所大學任職。他賺得不少,只說做大學老師那一份收入,足夠一般人家衣食無憂。

可這些錢他通常還未捂熱,眨眼就被花了出去,車、房和傭人,都要分一杯羹。尤其是陸小曼的大煙,簡直是無底洞,他往里看,看不到底也看不見出路。

他在外近乎燃燒生命地工作,吃穿住行能省則省,每次寫信給陸小曼,都少不了勸說和算賬。

可這些浸了他血汗的文字,并未喚醒被毒癮控制的陸小曼,她依舊花錢如流水,自甘沉淪在大煙帶來的虛假快樂中。

漸漸地,二人的爭吵多過交流,徐志摩苦口婆心的勸誡,在陸小曼耳中都是指責。

徐志摩的付出,只換來陸小曼無止境的索求,她的毒癮被喂得越來越大。光靠徐志摩打這幾份工遠遠不夠,他居然仍選擇富養陸小曼,找朋友借錢給她花,甚至找放貸的人借錢。

幾年下來,徐志摩已然不見當初的意氣風發,只剩苦澀與憔悴。他的舊衣變得寬松,而合身的新衣他又舍不得買。

胡適不忍好友被如此磋磨,曾勸他斷了陸小曼的奢侈生活,但徐志摩寧愿繼續四處奔波,也不采取這個建議。他私心認為,自己總有一天能感化陸小曼。

無法,胡適給他介紹了一份在女子學校教書的工作,月薪高達280元,希望能稍微減輕他的經濟負擔。考慮到徐志摩的拮據,胡適又騰出一間帶暖氣的房間,讓徐志摩放心住下。

這也僅僅解決了住處的問題,徐志摩依舊心疼在自己身上花的每一分錢。一個夏天,他只有一件穿得出門的白大褂。

為保持儀容儀表的整潔,這白大褂他每天穿每天洗,本就不新的衣服更顯得舊。他的窮困,連學生都能看出一二。

而徐志摩因為工作的原因,回家少,但不是一年都不回一次。他消瘦清貧的模樣,陸小曼親眼見過,然后繼續拿起煙桿吞云吐霧。

兩人最后一次見面,徐志摩耐著性子又勸她戒大煙,和往常一樣,說不了幾句陸小曼就開始不耐煩。在爭吵聲中,這最后一次談話落幕。

徐志摩深深嘆了口氣,提起單薄的行李趕往機場。那時坐飛機其實不如坐鐵皮火車安全,并且徐志摩這次還是坐的免費飛機,機票是他靠本事得來的。

他的朋友們擔憂這飛機的安全隱患,勸他換個交通工具,可只是免費二字,在徐志摩這里就好過其他選擇。

今時不同往日,曾經有家里接濟的他,從不為了便宜而選擇。如今的他每一筆花費都要記錄,大到租房,小到吃飯,實在是沒有余錢供他做選擇。

陸小曼再次聽到徐志摩的消息,就是他的死訊。在他隨行物品中,有個小鐵箱幸存,里面放著陸小曼的親筆畫,他準備這次帶去北京請人加題。

他用情至深,與他對張幼儀判若兩人,只可惜陸小曼失去后才追悔莫及。

徐志摩曾說過要她改掉惡習,發揮所長,陸小曼在他死后一一實現。她戒掉大煙,潛心學畫,像是彌補錯過的時光。

代表者: 土屋千冬

郵便番号:114-0001

住所:東京都北区東十条3丁目16番4号

資本金:2,000,000円

設立日:2023年03月07日